Après la COP15 de Montréal, où en est l’action en faveur de la biodiversité ?

- Philippe GrandcolasDirecteur de recherche CNRS, systématicien, directeur de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB), Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Martine HossaertDirectrice de recherche, Ecologie évolutive, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Republier cet article Adresse électronique Twitter6 Facebook24 Linkedin Imprimer

La biodiversité reste la parente pauvre des initiatives politiques et sociétales sur l’environnement ; elle est peu visible malgré son importance et la crise actuelle qui menace de disparition plus d’un million d’espèces. À Montréal, il était ainsi primordial d’aboutir à un accord pour stopper cette sixième crise d’extinction. Une urgence d’autant plus impérieuse que les objectifs des accords signés à Aïchi (Japon) en 2012, avec la même finalité, n’avaient pas été atteints.

En amont de cette COP, qui aura accueilli les représentants des 196 États signataires de la Convention sur la diversité biologique, des observateurs et des négociateurs européens avaient mis l’accent sur quelques mesures phares qu’ils espéraient voir accepter par tous.

Des orientations discutéesLa COP15, en mobilisant une telle diversité de pays, de cultures, de situations politiques, juridiques ou économiques, a connu son lot de difficultés.

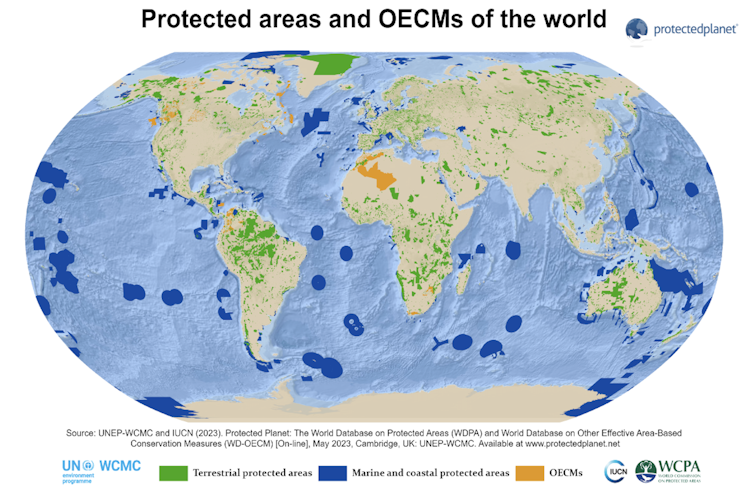

Revenons par exemple sur la mesure phare portant les aires protégées à 30 % de la surface terrestre. Rappelons qu’il s’agit de laisser localement les écosystèmes suivre des trajectoires (relativement) spontanées pour bénéficier de la reconstitution des populations locales d’organismes, de l’amélioration des services attendus, voire de l’enrichissement de la biodiversité par débordement sur les aires adjacentes.

Certains alertaient sur l’éviction scandaleuse des peuples autochtones lors de la mise en place de ces aires protégées. De nombreux pays du Sud y étaient défavorables, trouvant la mesure trop coûteuse et trop contraignante, compte tenu de leurs spécificités géographiques. Cette mesure est souvent perçue comme une injonction des pays riches ayant déjà dévasté leur environnement.

Un autre exemple concerne le concept même de « solutions fondées sur la nature », promu par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette mesure, quasi unanimement agréée par les scientifiques, a malheureusement été souvent galvaudée par des mesures en faveur du climat qui ne respectent pas l’intégrité des écosystèmes.

On plante par exemple des arbres exotiques par centaines de milliers pour prétendre stocker du carbone et réguler le climat, au lieu de favoriser la régénération d’écosystèmes forestiers locaux, riches, équilibrés et aux bénéfices vraiment multiples sur le long terme.

Que retenir des 23 cibles de l’accord global ?

Les proportions d’aires protégées ont bien été portées à 30 % sur terre et en mer. À cette occasion, les droits des peuples autochtones et des communautés locales ont été réaffirmés, en reconnaissant que les territoires gérés grâce aux savoirs traditionnels (environ 8 % de la surface des terres) deviennent de facto des aires protégées.

Autres cibles importantes : atteindre 30 % de surfaces d’écosystèmes restaurés en dehors des aires protégées ; viser une diminution de 50 % d’usage des pesticides ; laisser en libre accès l’usage des données de séquences moléculaires sur les ressources génétiques, initiative essentielle pour garantir une « science ouverte » et la prévention du pillage de ces ressources par des intérêts privés.

Il est également prévu, mais sans détail sur les moyens à mettre en œuvre, de réduire de moitié les introductions d’espèces exotiques envahissantes d’ici 2030 ; rappelons qu’il s’agit là d’une des causes principales du déclin de la biodiversité.

L’océan et l’agriculture, deux angles morts

L’accord final présente de moins bons aspects. Par exemple, le sujet des océans y a été très peu abordé, dans l’attente de la négociation sur les aires protégées dans les eaux internationales qui semble avoir finalement abouti, sous réserve d’application réelle par les États. Surtout, l’ensemble des 23 cibles de l’accord final représente des coûts importants de mise en œuvre pour de nombreux pays.

Le Fonds pour l’environnement mondial, dédié à financer ces coûts, ne satisfait pas tout le monde ; il doit en outre être adapté à la mesure des objectifs. Des États, à l’image de la France, ont promis de le faire, d’autres moins ou pas.

Il n’y a également pas d’objectifs chiffrés pour la réduction de l’empreinte écologique ou le respect des limites planétaires.

Autre point problématique, l’agriculture, qui est appelée à évoluer soit en « intensification durable », soit en agroécologie ; le premier concept est particulièrement flou tandis que le second a, dans le texte final, une dimension plus large que celle admise en Europe notamment. La production de viande d’élevage – un enjeu environnemental majeur – est quasiment absente de l’accord, même si certains objectifs (aires protégées, restauration, baisse des pesticides, etc.) peuvent concourir à une action plus raisonnée dans ce domaine.

Quant à la relation de la biodiversité avec le climat (atténuation), elle est mentionnée sans objectifs chiffrés ou datés.

On le voit, la transformation de nos systèmes industriels de production alimentaire, pourtant primordiale aux yeux des scientifiques et synthétisée par l’IPBES en 2019, n’est pas près d’être fortement contrainte…

À lire aussi : Biodiversité : protéger 30 % de la planète… quid des 70 % restants ?

Mais rappelons-le : même si les accords des COP ne sont pas juridiquement contraignants (et s’ils l’étaient, encore faudrait-il transcrire leurs dispositions dans le droit de chaque pays), ces sommets internationaux sur la biodiversité ont le grand bénéfice de mettre en présence 196 pays, de leur permettre de mesurer et de réduire leurs désaccords, et donc de tenter de trouver des solutions politiques communes.

Ils ont aussi l’avantage de rendre publics des mesures et des indicateurs, chiffrés dans le meilleur des cas, et des calendriers d’applications. Se dédire et ne pas respecter de tels accords fait désordre ; on se rappellera les accords de Paris sur le climat, le scandale de la sortie des États-Unis et les reculades dissimulées de certains pays, dont la France. Sans COP, tout cela resterait invisible.

À suivre dans les prochains mois

La prochaine étape importante sera celle de la publication des politiques nationales en matière de biodiversité dans les mois à venir.

Pour la France, il s’agira de prêter attention à la publication de la version 2023 très attendue de la Stratégie nationale sur la biodiversité.

Cette stratégie publiée par le gouvernement liste les indicateurs de l’état de la biodiversité et explicite les actions à entreprendre. Elle est constituée par discussion avec les territoires de métropole et d’outre-mer, les scientifiques, les associations, les instances consultatives, les services et les opérateurs de l’État. L’avantage de la démarche est d’engager collectivement les parties prenantes à agir. Son inconvénient est de contraindre l’élaboration de cette stratégie par la participation de parties présentant potentiellement de forts conflits d’intérêts en regard de la mise en place d’une transition environnementale. Au final et pour cette raison, la stratégie élaborée peut être en retrait par rapport aux engagements de la France à l’international et par rapport aux objectifs précis, contraignants et opérationnels qu’il faudrait se fixer. Le danger d’une telle situation est évident : outre l’absence de progrès pourtant indispensable au plan environnemental dans une situation de crise et d’urgence, une stratégie peu ambitieuse et peu contraignante minera la confiance de la société dans l’efficacité des négociations entreprises et des modes de médiation et de gouvernance politique.

Redisons-le : les COP sont indispensables, mais ne se suffisent pas à eux-mêmes. Les États doivent transcrire et suivre les engagements qu’ils ont négociés et acceptés.